Caro studente,

immagina una scuola di nuoto dove gli insegnanti, seguendo le istruzioni riportate su un libro, spiegano tutte le tecniche dei vari stili di nuoto in aula e non portano mai gli studenti in piscina. O un conservatorio dove non si ascolta la musica e non si suona nessuno strumento. O uno stage per sommelier in cui non si assaggiano vini. E un corso di paracadutismo che non prevede l’esperienza del lancio. Esempi stravaganti e fuori dalla realtà, vero?

Non sarebbe strana e stravagante anche una scuola di lingua dove non si parla?

La risposta sarebbe certamente unanime: “Certo che sarebbe strana, ma fortunatamente nella mia scuola parliamo.”

Approfondiamo un poco il concetto di “parlare”.

Lasciamo da parte l’esperienza del monologo, che appartiene ad attori, conferenzieri o politici e trattiamo l’argomento “parlare” nel suo svolgersi più frequente e naturale, con una o più persone. Cioè conversare.

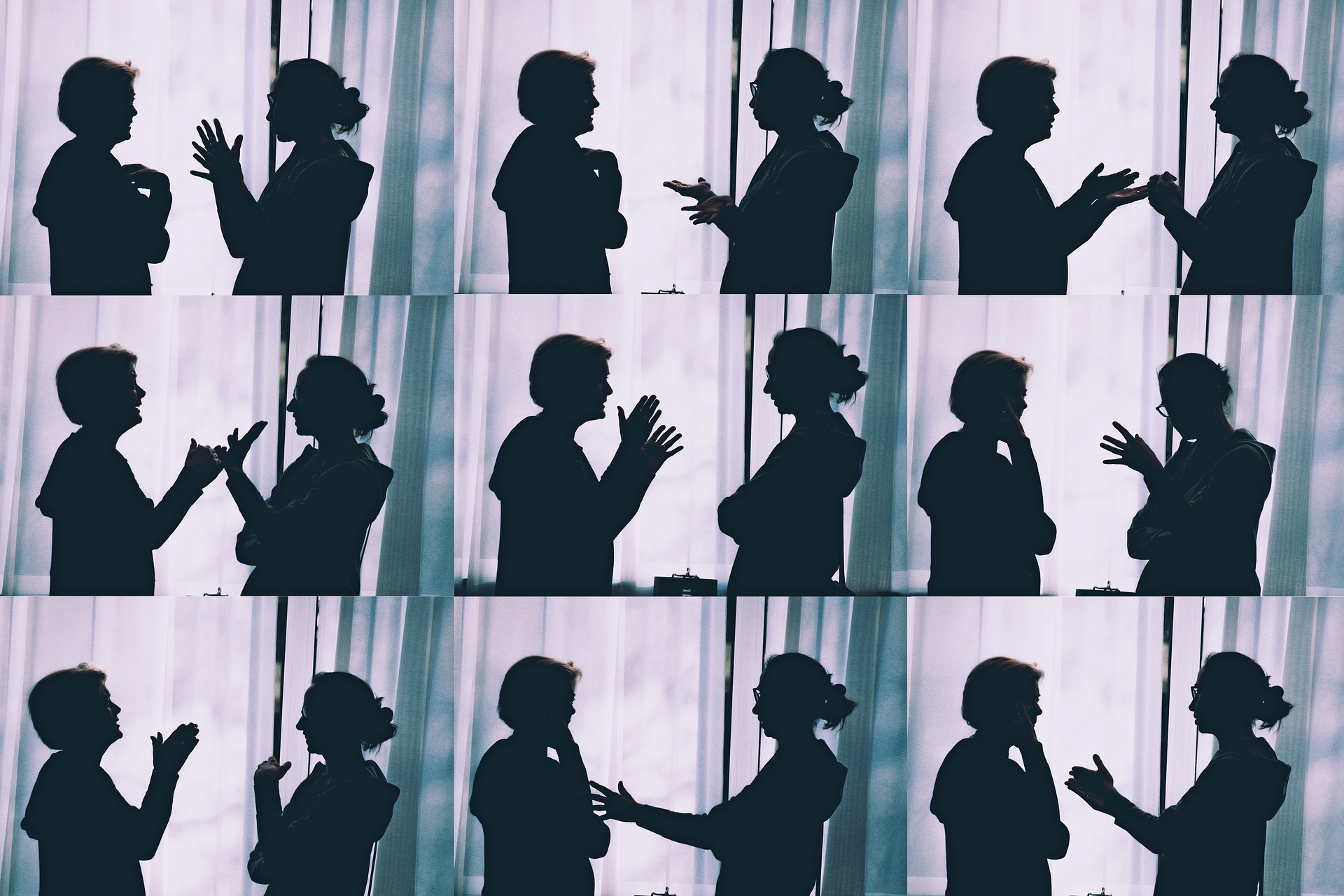

Osserviamo ed ascoltiamo due persone che conversano. Persone reali, per esempio sull’autobus o a tavola.

Osserviamo e ascoltiamo. Ecco alcune, solo alcune, azioni dei due parlanti: prendere la parola, interrompere, spiegare con altre parole, cambiare discorso, esprimere sorpresa, riprendere un discorso interrotto, esprimere accordo, cercare di riprendere il discorso iniziale… ecc.ecc.

Tutto questo in pochissimo tempo, con interruzioni, con sovrapposizioni (immagino tu sappia che gli italiani non sono campioni del rispetto dei turni di conversazione…). Un dato importante: ognuna delle due persone, quando hanno iniziato la conversazione, non sapevano cosa avrebbe detto l’altro. Nessuno di loro aveva pianificato tutto quello che avrebbe detto e anche quel poco che aveva pensato di dire, ha certamente dovuto poi modificarlo per tenere conto delle parole dell’altro. In altre parole: la conversazione che si è realizzata è il risultato del lavoro dei due parlanti, che hanno prodotto in tempo reale frasi appropriate, espressioni e gesti eloquenti, occhiate e silenzi interrogativi. Dunque un’attività comunicativa con sue regole, regole conversazionali, una sua grammatica. Una grammatica molto più ampia della “grammatica” che normalmente devi studiare.

(Se nella tua classe una parte della lezione è frequentemente dedicata ad una attività di produzione libera orale, con l’insegnante che interviene solo se è chiamato da uno studente, interrompi la lettura e brucia pure questa lettera. Anzi no, continua a leggere, ti servirà come esercizio di lettura…)

Se vuoi partecipare a conversazioni con parlanti nativi devi praticare. Devi conversare. Liberamente. Autenticamente. Non preoccuparti di sbagliare. In altri momenti della lezione ti concentrerai sulle regole “grammaticali”.

Ci sarà certamente una grande differenza tra quello che vorrai dire e quello che potrai dire. Ovviamente non potrai parlare subito perfettamente e senza errori. Ma avere questo obiettivo è come andare in piscina per la prima volta e voler fare subito cento vasche.

L’importante è cominciare, vincere la paura di sbagliare, di fare brutta figura. La classe dove studi è l’ideale per fare questo training. Tutti i tuoi colleghi si trovano nella tua stessa situazione. E se poi hai bisogno di aiuto c’è sempre l’insegnante a tua disposizione.

Affronta con leggerezza questo lavoro, questo esercizio. L’insegnante ti darà idee, argomenti, motivazioni per spingerti a parlare, a comunicare. Metti in gioco tutte le tue conoscenze, le tue esperienze, la tua personalità per “parlare” con il tuo interlocutore. E non mollare se sbagli.

Gli errori aiutano a crescere.

Gianni Rodari, il più grande scrittore e pedagogo per bambini del secolo scorso, ha detto una volta: “Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli: per esempio la torre di Pisa.”

Caro insegnante,

se studi una lingua straniera e quando vai nel paese dove si parla quella lingua non riesci a parlare, non ti trovi forse nella stessa situazione di chi dopo aver imparato in una scuola di nuoto, in teoria, tutti i movimenti, tutti gli stili del nuoto, si butta in acqua e annega in un minuto? Se rinascesse cambierebbe scuola.

Il confronto tra le due situazioni può sembrare a prima vista estremo e paradossale. Invece la similitudine, a ben vedere, è estremamente calzante. Il nuoto: bisogna buttarsi in acqua per imparare. Per prima cosa si deve imparare a galleggiare, poi vincere la paura di bere e annegare, poi bisogna coordinare tutti i movimenti, pena ulteriore bevuta e ulteriore panico. Se poi non ci si trova nella rassicurante piscina, ma in mare, si deve considerare la variazione del movimento dell’acqua. Dunque situazione difficile, stress assicurato.

Prendiamo in esame ora la gestione della partecipazione per la prima volta ad una conversazione nella lingua straniera che stai studiando. Vincere la paura di non capire e fare di tutto per non fare una pessima figura non fa venire in mente il cercare di galleggiare? E ricordare tutte le belle regole studiate, costruire e pronunciare correttamente tutte le parole, dirle al momento giusto con la pronuncia adeguata sembra o no lo sforzo di coordinare i movimenti degli stili di nuoto?

Certo, la similitudine è azzardata, bisogna ammettere che fra annegare e rimanere frustrato per non potere parlare la differenza è grande (io preferirei la frustrazione). Ma la delusione dello studente è davvero grande.

Mentre non c’è insegnante di nuoto che non faccia entrare i suoi studenti in acqua, gli faccia prendere confidenza con l’acqua, gli insegni prima a galleggiare e poi pian piano come nuotare, con stili diversi, con scioltezza, lo stesso non si può dire di tutti gli insegnanti lingua, nel senso che non tutti gli insegnanti fanno provare a parlare liberamente gli studenti per prendere confidenza con la lingua, provare a conversare, liberamente e naturalmente, in classe. E l’avverbio “liberamente” è volutamente ripetuto in questo paragrafo, perché parlare liberamente è molto impegnativo, sia per l’insegnante che per lo studente: l’insegnante sopporta poco gli errori degli studenti, lo studente teme di fare errori.

(Se nella tua classe una parte della lezione è frequentemente dedicata ad una attività di produzione libera orale, in cui intervieni solo se ti chiama uno studente, interrompi la lettura e brucia pure questa lettera. Anzi no, continua a leggere, puoi trovare argomenti per convincere qualche studente che parla poco…)

Come tutte le competenze, la capacità di parlare si sviluppa con la pratica. Lo studente che sta imparando una lingua non può parlare subito e bene, ma può sforzarsi di comunicare. E deve farlo fin dalle primissime lezioni. Perché grande è la sua soddisfazione quando realizza che sebbene disponga di materiale linguistico ancora esiguo, può già partecipare a vicende comunicative con i colleghi, può comunicare nella nuova lingua. Deve soltanto essere ben motivato e consapevole che non corre nessun rischio. Basta insegnargli alcune formule (“Come si dice….?) per superare qualche impaccio lessicale e ha a disposizione anche la preziosa consulenza dell’insegnante nel caso ne avesse bisogno. Se sente che l’insegnante ha fiducia in lui userà tutte le sue risorse per comunicare.

Se è libero di parlare con un altro studente, senza essere interrotto per una correzione, consapevole che può chiedere aiuto al suo insegnante, sarà sempre più indipendente, più fiducioso, più pronto ad usare la sua creatività e la sua fantasia per dare, anche nella nuova lingua, la migliore immagine di sé stesso.

Sicuramente sbaglierà. Ma questo che sta facendo è un lavoro che mira ad aumentare la sua fiducia, la sua autonomia, si sta preparando per affrontare quel mondo che parla la lingua che sta studiando. Bisogna farlo crescere linguisticamente alternando questi momenti di libera espressione con altri momenti in cui la grammatica, le regole, la correttezza saranno trattate con la stessa grande cura.

Gli errori aiutano a crescere.

Gianni Rodari, il più grande scrittore e pedagogo per bambini del secolo scorso, ha detto una volta: “Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli: per esempio la torre di Pisa.”