Nella memoria collettiva delle attività scolastiche di gran parte degli studenti, il riassunto è quella fra le più odiate. Facile capirlo. Era un compito doppio: bisognava prima leggere, capire bene e poi condensare in un testo breve i punti salienti del brano originale. Valutare quali parti del testo originale menzionare e quali invece era possibile tralasciare era un’operazione non facile: restava sempre il dubbio di avere un riassunto troppo sintetico, non avere detto tutto il necessario o di essersi dilungati, di avere detto troppo.

Non ha una buona fama in Italia il riassunto. La prima cosa che ci viene in mente è il mitico Bignami. I manuali Bignami sono dei piccoli libri che espongono in modo molto sintetico numerose materie e argomenti di studio. Per capire l’opinione degli studiosi riguardo a questi manuali ecco una dichiarazione di qualche tempo fa di un famoso storico: «Siamo in un periodo di “sgradimento” verso il sapere storico» denuncia Luciano Canfora, antichista fra i più autorevoli […] «Mi addolora constatare come in Italia il Ministero dell’Istruzione abbia dato seri colpi, ristretto i tempi, ridotto i manuali a limiti bignameschi».

Il riassunto ha e ha avuto però anche degli estimatori. Il grande scrittore Umberto Eco lo considerava uno strumento molto utile per imparare a scrivere ed è rimasto famoso un suo articolo di più di 40 anni fa con il titolo “Elogio del riassunto”. Nell’articolo raccontava la sua personale esperienza scolastica, durante la quale aveva dovuto scrivere molti riassunti e dichiarava i vantaggi che ne aveva ricavato durante la sua carriera di scrittore. Una curiosità: nell’articolo Eco rivelava di aver chiesto a famosi scrittori italiani di scrivere il riassunto di una grande opera letteraria a loro scelta e dunque pubblicava questi riassunti “d’autore”.

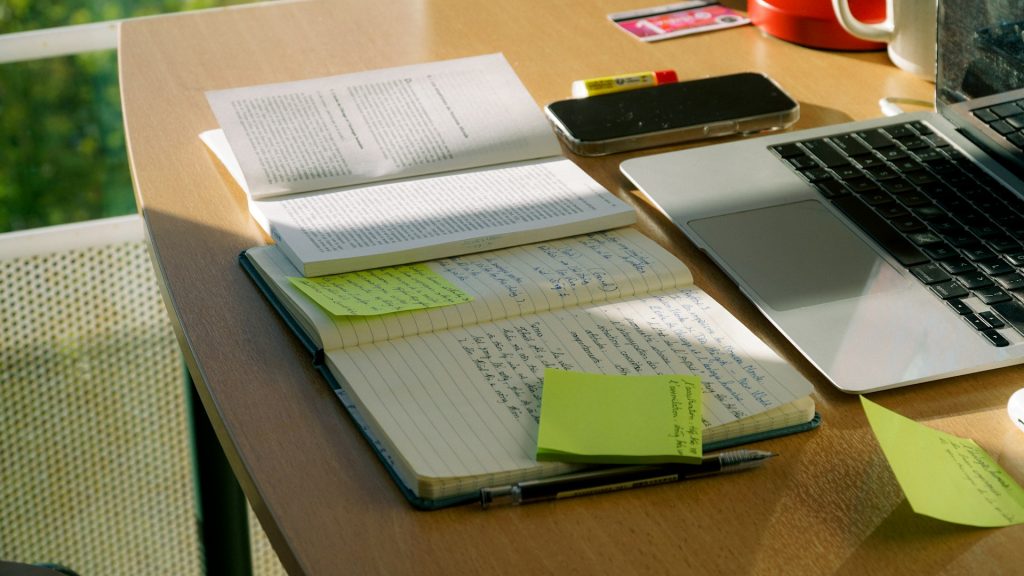

Un altro estimatore del riassunto è l’attuale Ministro della Pubblica Istruzione. Nel documento ufficiale del ministero “Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2025”, nella parte riferita al primo ciclo di istruzione, si consiglia vivamente il riassunto e viene aggiunta una interessante, e condivisibile, raccomandazione riguardo alla scrittura manuale. Fra le varie abilità che lo studente deve raggiungere, c’è anche “saper riassumere per iscritto un testo argomentativo o creativo di media lunghezza, per esempio un articolo di giornale; saper adoperare, nei propri testi, parti di testi prodotti da altri sotto forma di citazione esplicita o di parafrasi.

La scrittura manuale dovrà essere favorita e utilizzata, senza imporre un modello grafico troppo vincolante, ma richiamando alle esigenze di necessaria chiarezza. Potrà essere anche usata la scrittura da tastiera, illustrando anzi le sue varietà e possibilità, la ricchezza dei caratteri offerti, ma non dovrà mai essere abbandonata la scrittura manuale, di cui sono noti i vantaggi come educazione al controllo del movimento e come insostituibile strumento cognitivo.”

Ho un ricordo personale che in qualche modo si relaziona al riassunto. Nella scuola in cui ho lavorato c’erano (e ancora ci sono) corsi di formazione per insegnanti di lingua italiana per stranieri. Oltre alla teoria, i candidati devono affrontare anche la pratica didattica, cioè insegnare realmente a degli stranieri che, gratuitamente, si offrono come studenti. Uno dei problemi più frequenti si verificava quando i futuri candidati insegnanti dovevano dare istruzioni alla classe. Succedeva per esempio nel caso che l’insegnante chiedesse la parola necessaria per ricostruire un dialogo, oppure nel caso di dare le istruzioni all’inizio di un gioco didattico. In fase di preparazione della lezione invitavo i formandi a scrivere le informazioni che avrebbero poi dato ai loro studenti, quando poi avevano finito chiedevo a tutti di contare le parole che avevano usato e poi di riscrivere l’istruzione con la metà delle parole appena scritte. Questo tipo di esercizio obbligava a tagliare le parti delle istruzioni non necessarie e lasciare quegli elementi essenziali utili a formare un’istruzione sintetica e facilmente, immediatamente comprensibile. Esercitandosi in questo modo i futuri insegnanti assorbivano un’attitudine che li aiutava ad avere una conduzione della lezione con sempre minori momenti di incomprensione con la classe.

Insomma, poche parole ma buone.

Attività

VERBI: MODO INDICATIVO

Livello intermedio

CLICCA QUI per scaricare e stampare l’attività relativa all’articolo